大觀通寶是采用什么材質的 大觀通寶是什么冶煉方法

摘要:所謂“膽水”是指天然的含硫酸銅的泉水。不過那時多數人對這種現象沒有確切的了解,誤以為是鐵接觸到曾青、石膽就轉化為銅了。 約在五代時,“膽水冶銅”正式成為一種實用性生產銅的方法。

大觀通寶是怎么冶煉的。除了火法冶煉之外還有“膽水冶銅法”(即濕法煉銅)。這種冶銅法就是利用金屬鐵從含有銅元素的化合物溶液中置換出銅來,然后把銅刮取下來,再經烹煉后,就可以得到銅錠。所謂“膽水”是指天然的含硫酸銅(我國俗稱它為石膽、膽礬,藍礬)的泉水。它的形成是因為天然的硫化銅礦石經風化氧化,一部分便會生成可溶性硫酸銅,經過地下水、雨水的浸泡、淋洗,便會溶解而匯入泉水中。這種膽水只要銅的濃度足夠大,就可以做為濕法冶銅的原料。

早在漢代時,我國先民就已經注意到金屬鐵可置換銅的現象。例如西漢古籍《淮南萬畢術》上就有“曾青(碳酸銅類的礦物)得鐵,則〔鐵〕化為銅”的記載。東漢成書的《神農本草經》有“石膽能化鐵為銅”的話。東晉煉丹家葛洪在其《抱樸子·內篇》中講得更明確:“以曾青涂鐵,鐵赤色如銅,……而皆外變而內不化也。”不過那時多數人對這種現象沒有確切的了解,誤以為是鐵接觸到曾青、石膽就轉化為銅了。及至唐代,有些從事煉金術活動的方士就利用這個化學變化把石膽水和水銀放在大鐵鍋中加熱熬煉,被置換出的銅便與水銀形成汞齊。然后,他們把那些很像砂粒的銅汞齊加熱,蒸出水銀,便得到了紅銅粉。他們美其名叫“紅銀”,很自以為得意,認為真的實現了使鐵向銅的嬗變。唐代后期方士金陵子所撰的《龍虎還丹訣》就記載了這項“絕技”。

約在五代時,“膽水冶銅”正式成為一種實用性生產銅的方法。及至宋代,這種工藝發展到很大的規模。據《宋會要·食貨篇》記載,北宋徽宗年間以膽水冶銅的地區有11處,以韶州岑水(在廣東)、信州鉛山(在江西)、饒州德興(也在江西)三處規模較大。在崇寧二年(公元1103年)時,全國膽銅總產量達到了1874427斤,約占當時銅產量的12%。而在趙宋王朝偏安江南以后,所領江南14州的銅產量銳減,而乾道年間膽銅產量仍有21萬斤,竟占到南宋當年銅總產量的80%。所以宋代的人對膽銅生產非常重視,南宋人張甲曾專門寫了一部書《浸銅要略》,記載了當時膽銅的生產情況。

關于浸取膽銅的具體操作,《宋史·食貨志》有記載:把生鐵打成薄片,排放在貯有膽水的槽中,浸漬幾天,然后刮取析出的泥狀銅(稱作“赤煤”),入煉爐化煉。當時的效益,大約每用鐵二斤四兩可得銅一斤,技術水平是相當高的。此外,那時還有利用膽土煎銅的“淋銅法”,基本原理與“膽水法”是相同的,此法“工多利少”,但“其土無窮,若比之礦銅,其利已厚”,所以也被普遍利用過。

熱門推薦:

大觀通寶折十價格 大觀通寶如何鑒別

大觀通寶折十價格 大觀通寶如何鑒別

大觀通寶價格多少錢 收藏價值高嗎

大觀通寶價格多少錢 收藏價值高嗎

大觀通寶值多少錢一枚 大觀通寶如何辨別真偽

大觀通寶值多少錢一枚 大觀通寶如何辨別真偽

大觀通寶圖片鑒賞及基本知識介紹 大觀通寶各個版別價格差別大嗎

大觀通寶圖片鑒賞及基本知識介紹 大觀通寶各個版別價格差別大嗎

為什么會鑄造大觀通寶 大觀通寶鑄造流通有什么作用意義

為什么會鑄造大觀通寶 大觀通寶鑄造流通有什么作用意義

相關閱讀

視覺焦點

-

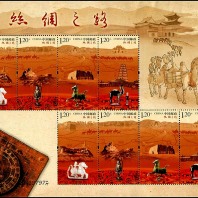

大觀通寶是北宋徽宗趙佶在大觀年間所鑄造的年號錢。由徽宗御題錢文,字體為瘦金體。尤以北宋徽宗的“玉劃銀勾”瘦金體為最。 大觀通寶此品種錢幣愛藏網正在出售,不單只有大觀通寶這個品種,愛藏網也有更多的古錢幣出售,下載愛藏APP注冊即可了解更多

-

大觀通寶錢則是徽宗書法藝術的代表作,其中行書大觀小平鐵母瘦金體特型出號大觀。大觀通寶價格大觀通寶鑄造精美,小平錢常見,普通瘦金體版價格在20元左右,行書版價格在350元左右。大觀通寶折二錢的市場價格則在70元人民幣左右。

-

大觀通寶值多少錢一枚?大觀通寶是宋朝時候所發行的錢幣,距離現在的時間已經比較長了,但是,在古錢幣當中,這枚錢幣算得上是比較常見的一種,那么,大觀通寶價格到底貴不貴呢?

-

御書錢市場價格視錢幣版別不等。 銅“大觀通寶”折十錢約人民幣500元左右,特大型大觀通寶則值2萬人民幣。細郭大觀錢徑3.5厘米,價格約人民幣1千元左右。最賤的為寬郭大觀錢,市價人民幣5元。

-

北宋大觀通寶折十鎏金合背錢,如今仍諸泉譜無載,存世當罕見爾。當時,新成立的寧陵中行買下了縣政府招待所的“半壁江山”,底層對外營業,上面數層十幾個房間閑置。大觀通寶是由徽宗御題錢文。

-

宋徽宗本人信奉道教,大造廟宇,自稱教主道君皇帝。趙佶的書法初學黃庭堅、薛稷和褚遂良,后自成一體,被稱為“瘦金體”,鐵劃銀鉤勁瘦淡雅,風韻別致,堪稱一絕。而大觀通寶錢則是徽宗書法藝術的代表作,其中行書大觀小平鐵母瘦金體特型出號大觀。